Este año cumpliré 60, y no puedo dejar que tal acontecimiento pase desapercibido, porque en estos tiempos en que la vida (iba a decir útil) se prolonga, tener 60 es tener la edad precisa de la madurez, y sin embargo, también es la edad en la que los jóvenes y no tan jóvenes empiezan a tratarnos como piezas desechables, como si ese fuera el momento de prepararnos para marchar al retiro. Justo cuando se puede dar lo mejor de uno, que ha sido acumulado durante décadas.

Esa edad madura en la que grandes hombres han encontrado la ocasión para seguir creando. Picasso por ejemplo, pintando y amando hasta su vejez, George Bernard Shaw y Bertrand Russell, combativos, contradictorios y confrontacionales, aún en la edad mayor, el inacabable Chaplin, rehaciéndose una y otra vez. Y también Borges y su admirado Whitman, corrigiendo sin descanso su obra. O entre nosotros a Ricardo Palma, quien, en la época en que otros disfrutaban de sus logros, sin aventurarse a nuevos retos, él se hacía cargo de rehacer la Biblioteca Nacional, que luego, otro hombre mayor asumiría, un maduro, pero contestatario González Prada.

Y también, por supuesto, hay escritores que han encontrado en la edad mayor su veta creativa más valiosa, como José Saramago, Penelope Fitzgerald y Toni Morrison. A estas últimas hay que añadir otras mujeres que siguieron siendo grandes hasta su madurez: la presidenta de la India, Indira Ghandi, la gran bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso, su paisana Celia Cruz, la influyente intelectual Simone de Beauvoir, la inacabable Chavela Vargas, y la dama del jazz, Ella Fitzgerald, entre otras.

En mi libreta de apuntes de preferencias personales merecen especial mención cuatro grandes que aún nos siguen deleitando con su música: Mick Jagger, Elton John, Tina Turner y Paul McCartney. Y dos hispanos incombustibles: Joan Manuel Serrat y Raphael.

Pero hay algo además que hace interesante estos 60, y es que, si nos ponemos a sacar cuentas, los que celebramos esta edad nacimos en el año en que precisamente cumplieron 60 los que nacieron en el primer año del siglo XX. Esto puede ser materia de distracción para los cabuleros y supersticiosos, que pueden elucubrar que este 2020, que se presenta tan rotundo y quebrantador, es el fin de una era intermedia, y el inico de una nueva era de 60 años, tanto o más difícil que la primera.

Pero mejor dejamos esto a los que gustan de especular.(un dato adicional que puede interesar en estos tiempos de pandemia, es que en 1960 falleció Albert Camus, el autor de esa novela que hoy ha recobrado interés: La Peste)

Cuando empecé a escribir estas líneas, 2020 aún no se mostraba como lo que ya es: un hito en la historia de la humanidad, que marcará un antes y un después (como otros en el siglo pasado: 2014, 2018, 1929, 1939, 1969, 1989. Y en este siglo el 2001). Por el contrario, en mi calendario 2020 estaba marcado como un año de reflexión, de trabajo rutinario, de un definitivo regreso a la escritura, de un impostergable compromiso con la salud y de ilusorias posibilidades de salida fuera del país, repitiendo el maravilloso tour europeo del 2018.

Pero no imaginé que sería un año de encierro, temor e incertidumbre por el futuro. Ya mismo no sé si acabaré de escribir esto, en una noche de agosto, con la fría humedad limeña calando mis huesos. Por ello me apresuro a terminar este testimonio, que debía ser festivo, pero se hace un alegato a las mieles del pasado, para borrar el sabor amargo que impregna vivir hoy, a la sombras de un enemigo invisible que acecha nuestras horas, sin saber qué puede ocurrir mañana.

No por ello, dejaré de contarles el por qué considero que estos años vividos con tanta prisa, pero con gran intensidad, fueron maravillosos, aun cuando la vida en el pasado no fuera todo lo abundante y esperanzadora que se venía mostrado en este siglo XXI, por lo menos hasta la llegada del Covid-19.

1960 fue sin duda especial. Un año bisiesto que empezó un viernes y que prolongó las celebraciones del fin de año e inicio de una nueva década todo el fin de semana. Es el año en que muchas naciones africanas lograron su independencia y además fue el año de las Olimpiadas de Roma, del nombramiento del primer cardenal negro, de la elección de John F. Kennedy, del bloqueo de Cuba, el año del gran terremoto de Valdivia, en Chile (el de mayor intensidad registrado hasta hoy), la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), el estrenó de la película Psicosis de Alfred Hitchcock, el estreno de Los Picapiedra y el año en que se creó el Concurso Nacional de Marinera, en Trujillo, al norte del Perú.

Los anteriores años del siglo XX (corto siglo XX, en el parecer de Iván Berend y Erick Hobsbawm, que según el último abarca de 1914 a 1989) fueron los más convulsos de la historia humana. Las dos guerras mundiales, con su secuela de millones de vidas suprimidas por la estupidez humana; las revoluciones, mexicana, rusa y china; la guerra de Corea, primer escenario de la Guerra Fría, y al final de sexenio, los inicios de la guerra de Vietnam, ya en el marco del enfrentamiento entre los bloques de poder mundial: USA y la URSS; y una naciente China que mostraba su empuje. Por otro lado, atacaron a los humanos una pandemia de influenza AH1N1 (denominada erróneamente “gripe española”) y otra de encefalitis letárgica. Pero ese período nos mostró también el desenfreno de los denominados locos, felices o dorados años 20. Años de prosperidad que culminaron con el “crack de la bolsa” de 1929. No sería sino hasta la década de los 50 que regresaría un período de prosperidad para muchas partes del mundo, pero también convulsión social y acomodo político y económico.

Sin duda haber sobrevivido a tan dura época fue un gran logro, haber sido parte de la “generación perdida” y dejar huella, aún más. En ese año que recordamos cumplieron 60 años personajes como Luis Buñuel, Erich Fromm, Spencer Tracy, Zelda Fitzgerald, Richard (No Thomas) Kuhn, Magda Portal, Luis Alberto Sánchez, Agustín Lara, Carlos Quizpez-Asín, y lo hubieran hecho, si el infortunio no les alcanza, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, y el actor mexicano Joaquín Pardavé.

Los que nacimos en 1960 -y no es una exagerada pretensión- somos los últimos de esa generación creativa y comprometida que produjo grandes cambios en occidente. Por supuesto que esto de pertenecer a una generación es relativo, pues no basta haber nacido en una época o en un lugar para ser parte de ella. He conocido mucha gente de mi edad que no se identifica con los valores culturales que marcaron a los baby boomer o a la generación X. Más aún, esa categorización funciona en estricto sentido para USA, Europa y aquellos urbanitas de países occidentalizados que se sienten ligados a los valores y la cultura occidental (sin que necesariamente sean unos alienados). Pero a pesar de ser la nuestra una cultura occidentalizada que ha sabido recuperar sus raíces en los últimos años, algo de ligazón hay con ese mundo de renovación que a partir de los 60 nos trajo la consagración del rock; la cultura beatnik, hippie, y luego las tribus urbanas; la liberación en el vestir (el blue jean, la minifalda y las botas); la segunda ola del feminismo, la revolución sexual y la liberación de la mujer; la lucha por los derechos civiles; la carrera espacial y toda la tecnología que hizo posible la “aldea global” a la que se refirió Marshall McLuhan y la posterior globalización (de imposición occidental), con los efectos beneficiosos y nocivos, que hoy podemos apreciar.

La gente que nació en 1960 (año en que los Quarrymen, después de pasar por distintos nombres, se bautizaron como The Beatles) hoy destacan en diversos campos del arte, las letras, los deportes y las ciencias. Creo necesario, para ser justo, mencionar alguno de los que han dejado huella por ahí y con los que nos identificamos. Seguro que se nos escapa más de uno, pero ninguno de ellos está demás en esta lista sesentera (y puntualmente sexagenaria), que pueden pasar de manera rápida o se pueden detener en cada uno de los que crecieron con nosotros y buscar descubrir su fascinante y rica historia que ha dejado y sigue dejando huella en mucha gente de todas las generaciones vivas.

Gente que hizo algunas cosas buenas y otras, mejores aún, como Michael Hutchence, de INXS y el piloto Ayrton Senna, que se nos adelantaron. Michael Stipe, cantante de REM, la escritora española Almudena Grandes, su compatriota Antonio Banderas, Bono (Paul David Hewson) cantante de la banda U2, la soprano, actriz y bailarina Sarah Brightman, el futbolista argentino Diego Armando Maradona, y los actores Sean Penn, Julianne Moore, Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Hugh Grant, Colin Firth y Jean-Claude Van Damme, estrellas del cine angloparlante.

Y la lista de nacidos en 1960 sigue, pues hay gente que merece ser mencionada, sobre todo porque conviene a las personas reconocerse en aquellos que pertenecen a su generación, para sentirse de esa manera motivados y acompañados en esta aventura humana. Destacados personajes como la científica Quarraisha Abdool Karim, el filósofo Manuel Barrios Casares, el grafitero Jean-Michel Basquiat, los guionistas Christopher Lloyd y Paul Abbott. La cantante del grupo Mecano, Ana Torroja. Y nuestros compatriotas: Eduardo Chirinos y Rossella Di Paolo, todos ellos literatos; los periodistas Monica Delta y Federico Salazar, y dos maestros e investigadores de gran valía: Teodoro Hampe y Carlos Ramos Núñez, el primero fallecido en el esplendor de su carrera como historiador, y el segundo, un jurista de talla internacional.

Y finalmente, en esta lista de plebeyos connotados, el inalcanzable Hiro-no-miya Naruhito Shinnō, o simplemente Naruhito, actual emperador de Japón.

El año que nacimos fue el inicio de un decenio en el que se produjeron los eventos más impactantes y maravillosos del siglo XX. Sin duda fue una década prodigiosa y el inicio de otras tantas más en ese siglo.

Pero es necesario detenerse unos momentos para hablar de un tema espinoso, pues aunque nos cueste aceptarlo, hay que decir que ser sexagenario (palabreja nada feliz) nos acerca a la senectud o ancianidad; aunque hoy se pretende extender la “vida útil” creando conceptos que superan los ya consabidos de tercera y cuarta edad.

Los últimos tiempos nos mostraban una adultez menos expuesta a los sufrimientos de enfermedades y carencias materiales y afectivas, por ello es que, atendiendo a esas facultades extendidas se propuso nuevos rangos de edades: la “prevejez, referida a las personas entre los 65 y los 74 años, la vejez, para quienes están entre los 75 y los 90, y la supervejez para el grupo de “supermayores”, los que cuentan con más de 90 años”. Sin embargo, la pandemia del Covid-19, en sus inicios se ha cebado especialmente con las personas mayores de 60 años, y eso puede significar un paso atrás en esta búsqueda por hacer que los años dorados brillen de verdad (En contrapartida, hay que decir que esta pandemia, además de incrementar la mortalidad de personas mayores, está reduciendo la natalidad).

Sin duda se requiere una recategorización de las edades. En el pasado la ancianidad suponía prestigio, experiencia y sabiduría. Culturas como Roma y los griegos tenían consejos de ancianos (el Senado, la gerontocracia, la asamblea) que orientaban a los gobernantes o tomaban decisiones de importancia, incluso morigerando y revisando lo hecho por los más jóvenes (que es lo que hace el Senado moderno, en los lugares donde existe). Queda claro que reunir todo el poder en los ancianos impide el desarrollo de futuros líderes, de ahí la necesidad que exista una dinámica de desarrollo personal y profesional que incluya al hombre mayor, llámese tercera edad o previejo y viejo.

Dejando de lado estas tribulaciones de un presente que aún es sombrío y el inevitable balance que se tiene que realizar cuando se llega a una edad, incluso afrontando la feliz tarea de hacer una autobiografía (sobre todo cuando se ha vivido bien e intensamente), permítanme ahora recordar las muchas cosas que pasaron en estos 60 años y que han marcado nuestras vidas.

Los primeros recuerdos que vienen a mi mente provienen del entorno familiar, de nuestros momentos de interacción en la mesa, escuchando una radio, un tocadiscos o frente al televisor; también de nuestras salidas por la ciudad, de los muchos lugares en los que vivimos, en Lima y en el resto del país. Tener un padre militar que es llevado fuera de la capital te ayuda a conocer el Perú.

En esos tempranos días mis padres, aún jóvenes, disfrutaban de mucha vida social, de fiestas en casa de tíos y compadres, con la música de época, que también termino siendo parte de nuestro acervo: viejas cumbias, guarachas, valses, boleros, polkas y marineras se entremezclaron aquellos días en nuestra memoria. En esa reuniones había un maridaje perfecto entre la música criolla, de la que extrañamos a sus grandes exponentes y esa culinaria tan nuestra, que supimos mantener con tan buen gusto (a pesar de la arremetida de la comida chatarra) y trasmitirla a nuestros hijos, que hoy la preparan y la disfrutan con orgullo.

La música peruana y su danza (Huaynos, Huaylarsh, Huaconada, Carnaval, Tondero, Morenadas, Vals, Polka, Zamacueca, Landó, Marinera y diversas danzas amazónicas) tan rica y variada, de raíz indígena, de vertiente colonial andina, tropical caribeña, de influencia áfricana y europea y de fusión nacional nos ha dejado una pléyade de grandes intérpretes: Luis Abanto Morales, Eva Ayllón, El “Carreta” Jorge Pérez, Susana Baca, Damaris, Alicia Delgado, Dina Páucar, Edith Barr, Eusebio “chato” Grados, Flor Pucarina, Lucila Campos, Jilguero del Huascarán, Arturo “Zambo” Cavero, Óscar Aviles Martina Portocarrero, Princesita de Yungay, Bartola, Indio Mayta, Panchito Jiménez, William Luna, Pastorita Huaracina, Amanda Portales, Lucha Reyes, Rómulo Varillas y Jesús Vásquez.

Inolvidables dúos y grupos musicales como Las Limeñitas, Los Embajadores Criollos, Rosa (La Limeñita) y Alejandro Ascoy, Los Zañartu, Los Morochucos, Los Chalanes, Los Chamas, Los Troveros Criollos. Mención aparte merecen los hermanos Santa Cruz: Nicomedes, el gran decimista y Victoria, creadora de "Perú Negro".

En los 60, la música criolla ya declinaba, y surgían nuevos ritmos tropicales, así como la influencia del rock, generando propuestas muy valiosas como las de Los Saicos, Los York's, con Pablo Luna, Los Silverston's, Los Shain's, del gran Gerardo Manuel, Los Doltons, con César Ishikawa y G.M., Telegraph Avenue, Traffic Sound y Los Belkings. Pero a fines de los 60, un hecho tan infortunado como inevitable, que fue el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado, relanzó de manera insospechada el género criollo, en programas y eventos, con corte nacionalista. El rock nacional no volvería sino hasta los 80, con grupos influenciados por los géneros setenteros y ochenteros del pop & rock.

También fue el tiempo del surgimiento de la cumbia peruana, de vertiente amazónica, con Los Destellos de Enrique Delgado, Los Mirlos, Juaneco y su Combo, que fusionan la guaracha con el son montuno cubano, y que más adelante con el aporte de la música andina dan lugar a a la guaracha andina y luego la chicha, en la que destacan: Chacalón y la Nueva Crema (antes en el grupo celeste), Grupo Guinda, Los Ecos, Los Mirlos, Los Ilusionistas, Grupo Maravilla, Los Chapis, Vico y su grupo Karicia, Pintura Roja y otros que le dieron identidad a generaciones de jóvenes, fundamentalmente migrantes andinos. Música que en su momento fue considerada marginal por la mentalidad etnocéntrica y alienada de los limeños (y costeños), pero que no se puede soslayar si se quiere entender al Perú de los últimos 50 años. Música que además encierra una belleza y melancolía que nos mantiene en la realidad de esta tierra tan diversa y tan rica.

A pesar de los problemas políticos, la convulsión social y las carencias económicas, aquellos años de niñez fuimos espectadores privilegiados de los momentos de felicidad de nuestros padres, tíos y demás adultos que veían la vida con ilusión. (porque de los momentos de tristeza o dolor a veces no queremos acordarnos, pero los hubo).

Recuerdo las horas que pase dentro de un carro, rumbo a visitar un familiar o moviéndonos con rapidez, en una mañana soleada, camino a la playa o al campo, con la radio encendida, sonando una cumbia, un twist o un rock (en inglés o en castellano), y aquella vez del perrito sobre el tablero, moviendo su cabeza de manera pausada y uniforme. Cantar y bailar estaba permitido en esos carros atiborrados de ilusión y alegría dominguera.

La ciudad de Lima invitaba a caminar y aún había en sus calles vendedores de productos tradicionales, como el bizcochuelo, el maní (dulce y salado), la melcocha, el arroz sanguito, el ranfañote, la mazamorra y el arroz con leche. Los helados en verano (Donofrio, de los de antes), el emoliente en invierno. En las tardes el anticucho y el picarón. Los chifas no eran al paso ni había pizzerías o sangucherías, eso vendría después (quizás un restaurant italiano y un café, donde comer un pan con asado, una butifarra o un pan con chorizo). Los restaurantes, fondas, cantinas y bares eran los templos de los piqueos y la comida criolla, aquella que se fusionó en las cocinas de lugares públicos, pero sobre todo en los hogares, donde las madres y abuelas dejaron esa impronta que hoy nos define.

Cuando crecimos, la música fue parte de ese crecimiento y más de uno tiene un auténtico soundtrack, sin el que la película de nuestras vidas no tendría el mismo sentido. La música con que nos arrullaron, la que bailamos en las fiestas infantiles, la que cantamos en el colegio y compartimos, en forma de disco y de casete, después en la juventud; con la que nos enamoramos, nos casamos y aquella que nos recuerda esos eventos fundamentales de nuestro pasado.

La radio, el tocadiscos y el reproductor de casetes fueron nuestros compañeros. El DVD llegó cuando ya teníamos una larga lista de espera de canciones que queríamos volver a comprar o grabar (a costa de la piratería). Y vaya que tuvimos buena música. Una música que venía de atrás, de África, de Europa de nuestra propia tierra. Una música que se mezcló en todas partes y produjo maravillosos géneros y ritmos, y que disfrutamos por igual.

Elvis, Bob Dylan, Rolling Stones, Ray Charles, James Brown, Beach Boys, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, The Supremes, Tina Turner, Elton John, The Doors, Eagles, The Who, Pink Floyd, Abba, The Carpenters, Donna Summer, The Queen, David Bowie, John Cougar Mellencamp, Bruce Springsteen, The Clash, Barry White, The Police, The Cure, Dire Straits, Madonna, Michael Jackson. Todos con un carrera exitosa en los 60 y siguientes años. Venidos de atrás o nacidos musicalmente a partir de los 60.

El blues, el rhythm and blues, el country, el folk, y la música clásica influyeron en el surgimiento del rock and roll en los 50; ese género musical que, ya como rock a secas, da origen, a partir de los 60 al blues rock, folk rock, country rock, el jazz rock, el rock psicodélico, el rock progresivo, el glam rock, el heavy metal, el punk, el rock alternativo, el grunge, el britpop y el indie rock.

En estos años también surge ese hálito de espiritualidad que fue el reggae, de origen jamaiquino, y la alegría de la música Disco a fines de los 70.

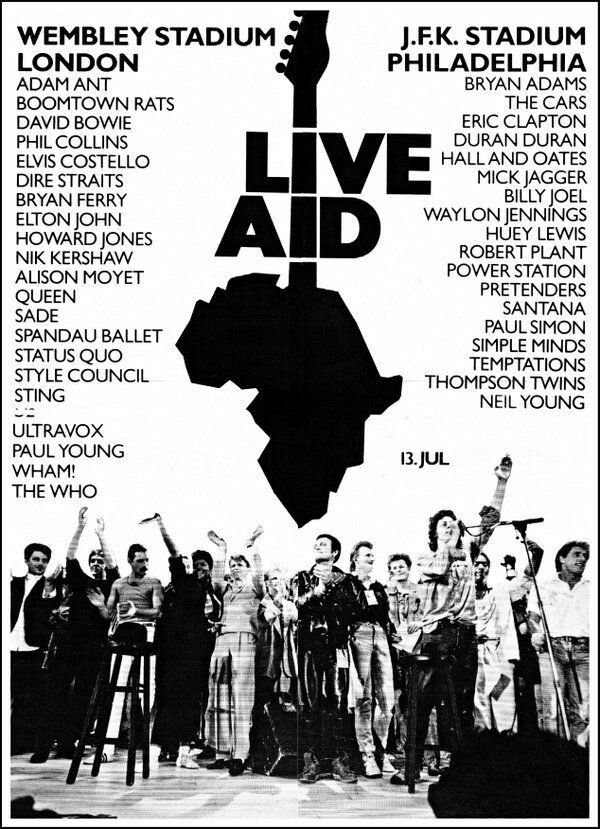

Grandes conciertos se propiciaron desde los 60: Monterrey el 67 y Woodstock el 69, que mostraron a la maravillosa subcultura Hippie. Y más adelante, el más grande concierto de la música pop&rock, que cerró ese inmenso ciclo de explosión creativa de los 50, 60, 70 y 80, que fue el Live Aid de 1985 (Por cierto el 13 de julio, día en que se realizó el concierto, es considerado el Día Mundial del Rock).

En todo este proceso, hay un grupo que no puedo mezclar con el resto, porque está en la cumbre. Un grupo que nació con su nombre definitivo el año en que vine al mundo, y que marcó toda mi vida: The Beatles. De ellos solo quiero decir que, si alguna vez me llevan de viaje a una isla desierta sin nada más que la ropa que llevo puesta, no tendré que extrañar sus canciones, porque las llevo impregnadas en mi ADN, como la poesía de Vallejo, la prosa de Borges, las pinceladas de Rembrandt, el elegante regate de Johan Cruyff o Pelé y los goles de Guerrero y Cubillas.

No quiero incurrir en excesos que invaliden mi apreciación, pero suelo decir que un solo año de producción musical de los 60, 70 u 80 supera todo lo hecho hasta hoy en el siglo XXI. Y eso no solo vale para la música en inglés, lo es también para la hecha en Francia, Italia y Brasil (con el sensual Bossanova), y por supuesto, la música en nuestra lengua.

La música en español también tuvo su edad dorada en esos períodos. Argentina, México y España desplegaron en todo el mundo a grandes cantantes y hermosas canciones. Desde la nueva ola latinoamericana de los 60, hasta la movida española en los 80. Desde grupos como Sui Géneris, la Joven Guardia, Los Iracundos, Los Angeles Negros, Los Pekeniques o los Teen Tops, hasta esos íconos del rock de los 80, como fueron: Miguel Ríos (un nexo entre dos épocas), Mana, el Tri, Soda Stereo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Miguel Mateos, Radio Futura, Hombres G, Héroes del Silencio, Enanitos Verdes, G.I.T., Nacha Pop, Alaska y Dinarama y Los Prisioneros. En la balada romántica, grandes intérpretes como Raphael, José José, Adamo, Julio Iglesias, Marisol, Nino Bravo, Rocío Dúrcal, Camilo Sexto, José Luis Rodríguez, Roberto Carlos, Juan Gabriel, para citar alguno de los más importantes

Para continuar este recorrido musical, que como se habrán dado cuenta ha marcado con fuerza nuestras vivencias (¿Cómo no hacerlo con tan buena música?), tengo que referirme a dos fenómenos latinoamericanos de gran trascendencia: el surgimiento de la Salsa (fusión de una larga y rica vertiente afrocaribeña), que tuvo en los 70 y 80 su mayor apogeo. Imprescindible mencionar a la ya consagrada Celia Cruz, a Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Cheo Feliciano, Willie Colón, Ismael Rivera, Rubén Blades, Frankie Ruiz, Andy Montañez, Oscar D’León, Joe Arroyo, poseedores de un arraigo popular y talento que llenó nuestros días de nostalgia y felicidad, alguno de los cuales pude apreciar en la recordada Feria del Hogar, lugar de nuestros encuentros más memorables. Aún recordamos la vez vimos a Celia Cruz, a Héctor Lavoe, a Rubén Blades, a Oscar D’León o al Gran Combo en el Gran Estelar de la Feria del Hogar (por supuesto, también a Virus, Miguel Mateos y Charly García).

Y también quiero hacer mención de la llamada canción social o nueva canción latinoamericana, que fue el telón de fondo y caja de resonancia de los cambios políticos y sociales que se vivió en el mundo, pero en particular en Latinoamérica, tan convulsionada por los movimientos sociales y grupos que se enfrentaron a las dictaduras locales y al control que los países desarrollados ejercían sobre nuestras naciones. Música que fue el telón de fondo de innumerables discusiones políticas y eventos culturales en los 70 y 80.

Imposible no reconocer el arte, compromiso social y activismo político de Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui, los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, los inmensos Violeta Parra y Víctor Jara y en esa línea a Joan Manuel Serrat. En un plano más bien marginal, en el Perú surgió la “chicha”, un género tropical andino, que expresó las tribulaciones y conflictos de los migrantes andinos a la capital.

Pero esta rica y variada explosión musical no fue más que la expresión de cambios a nivel cultural. Una revolución que tuvo como protagonistas a los jóvenes, y que significaría un gran choque generacional, que todos los que crecimos en esa época, de una u otra manera sufrimos. Desde los 50’s, frases como: rebelde sin causa, rocanrolero, hippie, pelucón, marihuanero (un poco nomás), tenían una marca de rechazo a lo que veían como anormal o indeseable. Es la manera como siempre se han comportado los mayores respecto de los devaneos y ligerezas juveniles, pero aquella vez las diferencias fueron mucho más marcadas y rotundas que las ocurridas en décadas anteriores, y nuestra respuesta a los mayores no solía ser tibia, como cuando ahora, ante las críticas a los más jóvenes, éstos se limitan a decirnos: “Ok, boomer” (O nos mandan a la mierda sin más y luego nos bloquean). La respuesta de los boomer en muchos casos era violenta y trasgresora contra todo lo que se moviera, y ser rebelde se convirtió en todo un estilo de vida. Ser adolescente en aquellos tiempos fue realmente jodido.

La nuestra fue una época de un crecimiento acelerado de las ciudades y un progresivo abandono del campo y los pueblos y ciudades del interior (si es que cabe el término). Desde la década del 40, Lima empezó su expansión hacia los extremos, y ésta se aceleró en las dos décadas siguientes. Surgieron entonces los denominados conos (norte, este, sur), que agrupaban a familias jóvenes, en su mayoría migrantes andinos, en torno a los cuales se fue generando una nueva cultura limeña. En el Callao, por otro lado se suscitaba un fenómeno de pauperización. Y entre Lima y Callao lo poco que quedaba de tierras cultivables y áreas verdes, fue poblado (el primer asentamiento al que se le puede atribuir la condición de “invasión” fue en Carmen de la Legua - Reynoso, en el Callao)

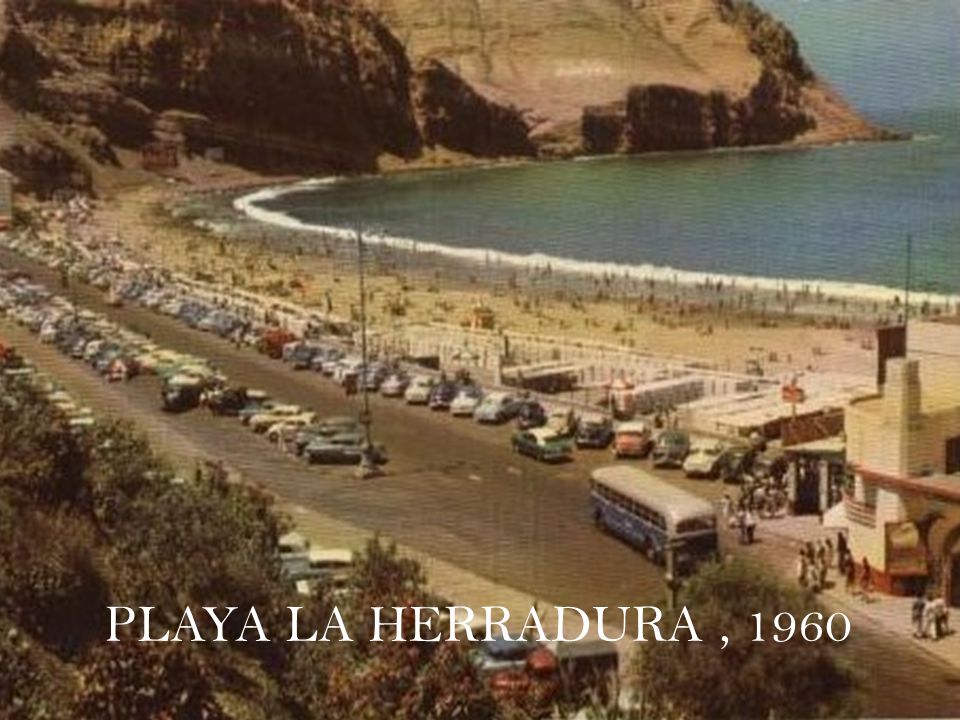

En los 60 también se desarrolló la Costa Verde. El acantilado limeño contra el cual golpeaba el mar se extendió en la base, aprovechando el material extraído de las obras de la Vía Expresa. Surgieron entonces playas míticas para los que pintamos canas, como Barranquito, Los Pavos, Las Cascadas, Redondo, Makaha y Waikiki, entre otras, que se unieron a las ya existentes: Agua dulce, Pescadores y más allá La Herradura, refugio de nuestros mejores veranos. Esos tiempos en que tirábamos dedo para llegar a la playa, con unos soles para la raspadilla, los barquillos o el helado, y más adelante las chelas (cervezas). Tiempos en que muchos jóvenes alternaban las olas con el juego de paleta o fulbito; tiempos en que la realidad se hacía más digerible con un trago preparado o un “tronchito” de marihuana (huiro, porro, pito). Tiempos en que nos decíamos, ya “entre Pisco y Nazca”, que los amigos eran más importantes que los amores, claro, hasta que nos enamorábamos, entonces nos apartábamos del grupo, a no ser que la enamorada fuese parte del grupo también. Lo cual hacía más interesantes las salidas.

No se me escapa el hecho que la nuestra también fue una generación que salía de la carestía de los 70´s y consumió alcohol de la peor calidad y se entregó al tabaco como si se tratara de una señal de liberación y entrada a la adultez, al punto que no había lugar de la ciudad que no estuviese cargado de humo. Pero esta generación y la siguiente también experimentó con las drogas: LSD, cocaína, heroína, éxtasis (MDMA), crack, pasta básica (PBC) y fármacos diversos. Lo cual llevó a la destrucción a quienes cayeron en la adicción y dejó secuelas en muchos. Hoy, por suerte, los más jóvenes parecen haber aprendido esa lección y se han liberado del tabaco, aunque el alcohol no ha desparecido de su cultura y hay drogas sintéticas que siguen por ahí acechándolos.

Volviendo a temas más felices, el recuerdo de las playas de Barranco está entre los mejores que seguramente vivimos. Tuvimos la suerte de disfrutar esos espacios de arena, sol y mar, en todo su apogeo, en la década de los 70’s. Sin los restaurantes que tapan la vista, afean y reducen el lugar, con amplios espacios de cálida suavidad y un océano limpio y libre de bañistas, porque nosotros, privilegiados habitantes del litoral, vivíamos a pocas cuadras de la playa, y cuando no íbamos por las mañanas para pasar el día, luciendo la ropa de baño nueva, la paleta semiprofesional (en manos de amateurs), el bronceado, la toalla de diseño original, el delgado cuerpo y el cabello largo mojado; acudíamos al atardecer, para evitar el atiborramiento de gente, y disfrutar de ese modo de amplios espacios y un mar solo para nosotros. En ocasiones llegábamos a la 4 de la tarde, cuando los bañista ya regresaban o se preparaban para regresar a sus casas.

Más de una vez pudimos ver ocultarse el sol desde lo alto de una ola, y regresar a casa cuando la noche ya estaba encima. Más de una vez fuimos los dueños absolutos de la playa, un día de semana, al atardecer, por lo menos hasta que empezaban a llegar las parejas a buscar la arena para compartirse plenamente. En tiempos en que todavía no proliferaban los hostales, y los parques, la playa (en un auto o en la arena) o el 5 ½ eran la única alternativa para los amantes.

No olvidaré aquella vez que tres de nosotros, corriendo olas a pecho y lanzando aullidos de felicidad cuando ingresábamos al tubo de la ola ya en la penumbra del atardecer, asustamos a más de una pareja (y algún infaltable fisgón), que se alejaron del lugar preguntándose seguramente qué clase de monstruoso pez estaba trayendo el mar a esa hora. En aquellos veranos intensos, el sur fue un recurso poco habitual, al que acudimos las veces que queríamos cambiar de aires y experiencias, y no con poco esfuerzo.

Los últimos años de los 80´s fueron haciendo cada vez más difícil ir a la Costa verde, por estar tan poblada y porque de alguna manera el interés se trasladó al sur de Lima. La Herradura, con sus altavoces dando la hora y refrescando el aire con melódicas canciones; con sus cambiadores, sus raspadillas, helados, barquillos y sus elegantes restaurantes; con el Palm Beach entre La Herradura y El Caplina, y en el otro extremo el Club Samoa y el edifico Las Gaviotas, brindándole distinción a ese refugio de los padres y los abuelos, empezó su declive en los 80’s, por la construcción de una pista hasta la playa La Chira, que modifico las mareas y dejó sin arena a la playa.

El romance de los limeños con el mar siempre fue desagradecido. Disfrutamos algunas décadas de él, pero ahora tenemos abandonado ese espacio natural al que alguna vez le ganamos terreno, pero hoy no tiene prácticamente playas, sino solo una vía rápida para los autos. Y no parecemos darnos cuenta de lo privilegiado que es ser la única capital de Sudamérica a orillas del mar. Una capital que lamentablemente vive encerrada en sus problemas de mala convivencia, dando permanentemente la espalda al mar, y sin embargo despreciando su raigambre andina.

Lima es nuestra casa grande y el más querido lugar en el mundo, pero a partir de los 60’s fue una ciudad muy conflictiva. De crecimiento acelerado, de tugurización en el centro, en las casonas abandonadas después del terremoto del 40. Con un paulatino deterioro de su patrimonio virreinal y republicano. Un lugar que en mi niñez recorrí maravillado, pero luego, en los 70 y 80 rezumaba violencia y destrucción. La creciente crisis económica y la ausencia de espacios para el desarrollo e integración de los migrantes originó que el centro de Lima se convirtiese en un gran mercado ambulatorio. No obstante, aún recuerdo, a inicios de los 70, haber encontrado la calma y el tiempo para recorrer sus calles, cuando acudía a estudiar música en el Conservatorio de la avenida Emancipación. Recorrido que nunca dejé de hacer, sea por distracción, trabajo o arraigo con una ciudad que la considero muy mía.

Ahora bien, el panorama no se configura completo si no hablamos además de ese fenómeno que surge en los 60 y que ha marcado nuestro desarrollo generacional: la “revolución sexual”. Desde que Simone de Beauvoir publicó “el segundo sexo” en 1949, se fue gestando un cambio que reavivó el feminismo dormido luego del sufragismo, que fue contenido por las dos grandes guerras, y entre ambas, el superficial desenfado de las flappers, que solo fue un hálito de liberación.

En los 60s, el feminismo recobró su accionar militante por buscar liberar a la mujer de la dominación machista patriarcal que la tenía sometida al hogar, a ello contribuyeron dos símbolos de esta época: la píldora (anticonceptiva) y la minifalda. El termino amor libre, que se identificó con la cultura hippie se extendió como una marca generacional. En los 70 las mujeres y el colectivo LGTB -aún no se incluía la I (intersexual) y la Q (Quer)- se visibilizaron como parte de la sociedad y se empoderaron. Vale decir que los 70, el condón, la píldora, la droga y el alcohol contribuyeron a un desenfreno que tendría su clímax a fines de esta década y comienzos de los 80, hasta ese freno cruel que produjo la pandemia del VIH/Sida, lo que llevó a tomar mayor conciencia sobre la ETS (Enfermedades de trasmisión sexual). Sin embargo, hemos sabido levantarnos de esa tragedia y mantenernos vigilantes de las causas que la produjeron, como tenemos que hacerlo ahora.

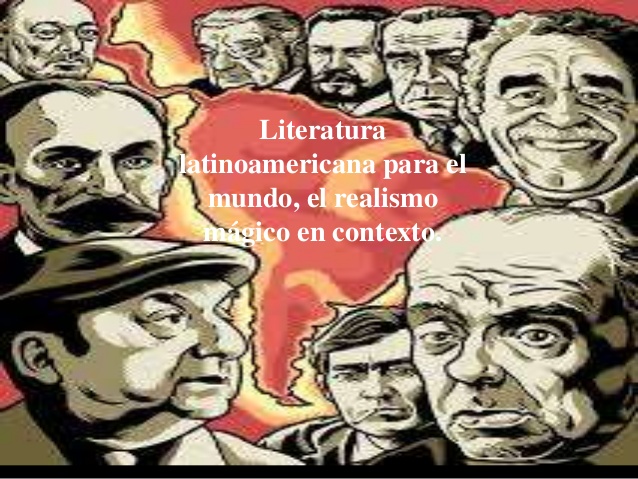

Estos maravillosos años 60, 70 y 80, fueron también de surgimiento de un fenómeno exclusivamente latinoamericano (y también exclusivamente masculino, y no por falta de buenas escritoras, como Elena Garro y Rosario Castellanos). Un fenómeno de gran trascendencia e influencia en el mundo: el “Boom de la Literatura Latinoamericana”. Nuestros ídolos no solo fueron cantantes, músicos, actores o políticos (que también los hubo y son dignos de mención, pero prefiero dejarlos para otro momento y otro espacio), o futbolistas, que del fútbol me voy a referir luego. Y es que antes teníamos ídolos o referentes de real valía. Algo que extrañamos para nuestros hijos y nietos.

En particular, guardo especial respeto y hasta veneración por algunos artistas y entre ellos, literatos, que han despertado y modelado mi vocación por la escritura y han influenciado en mi palabra. Hay quienes vienen de más atrás, como Palma, Whitman, Eguren, Bécquer o Vallejo y hay quienes se acercan a los 60, como José María Arguedas, Carpentier o Borges. Y están los que lo hicieron después, algunos reconocidos integrantes de ese selecto grupo del denominado Boom de la Literatura: Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Rulfo, entre otros; y los que no fueron parte del Boom y que ejercieron una profunda influencia en mi: Javier Heraud, César Calvo, Blanca Varela, Antonio Cisneros,

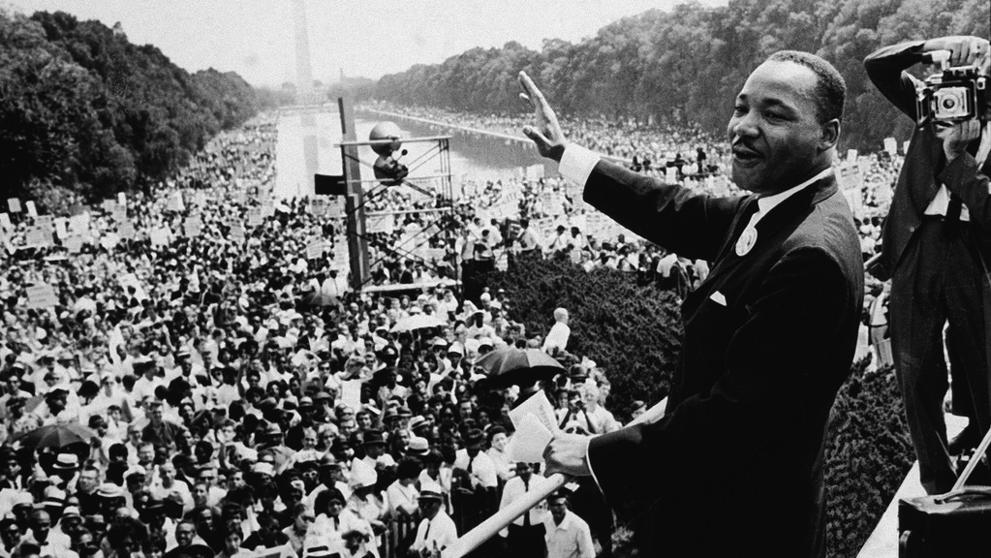

La temática de la literatura de aquellos tiempos, si bien se identificó con el término “lo real maravilloso”, no se alejó de la crítica social y política, ni fue ajena a un movimiento de gran trascendencia en aquellos tiempos: la lucha por los derechos civiles, que ha recobrado vigencia en estos tiempos, porque la democracia no fue suficiente, ni la discriminación dejó de existir en nuestro planeta. Fueron tiempos además donde se puso en el tapete temas de discusión que no obtenían visibilización, porque además de la dominación contra la mujer, se encontraba pendiente legislar y establecer política eficaces para evitar el maltrato de los niños y adolescentes, y de las poblaciones vulnerables, a través de tratados o convenios internacionales, y su puesta en vigencia en los derechos internos de los países.

Esta lucha se extendió por todo el mundo, a favor de las poblaciones indígenas, contra la contaminación ambiental, a favor de los derechos del niño, contra el racismo, el apartheid, la eugenesia y la discriminación a colectivos como el LGTBI (Hoy LGTBIQ+). Discriminación que se acentúo a inicios de los 80, cuando se vinculó el VIH y el SIDA a los grupos homosexuales, predominantemente masculinos, llamando “peste rosa” al virus de inmunodeficiencia humana y su impacto en el sistema inmunitario, que puede llevar al SIDA. La estigmatización de las personas, por obra de la intolerancia, la discriminación, la ignorancia y el temor traen consecuencias nefastas.

El cine ha sido una buena vía para presentar la problemática humana y recoger testimonios muy valiosos, modelando de alguna manera el pensamiento y la conducta de las personas, frente a situaciones límites, películas como: Matar a un ruiseñor, Hotel Rwanda, Filadelfia, Viven, Moon light, Thelma & Louise, Desaparecido, Midnight Express, La noche de los lápices, y otras que es necesario ver con ojo crítico y mente abierta, buscando el mensaje que nos dejan.

Hay momentos trascendentes en estas décadas, que vale la pena destacar: el discurso de Martin Luther King en Washington en 1963; las protesta de mayo del 68 en Francia y Europa; el inicio de la “Marcha del Orgullo” en 1970; las protestas de los colectivos feministas por visibilizar el patriarcado machista, el androcentrismo y la búsqueda por empoderar a las mujeres; la lucha contra las dictaduras en los 70; La marcha en favor de la recuperación de Las Malvinas por Argentina en 1982; el gran concierto de Live Aid, de 1985, para recaudar fondos en favor de los países de África oriental; la caída del Muro de Berlín en 1989; la “Primavera Árabe” en 2010; las marchas contra el terrorismo, contra el fujimorismo y contra la corrupción; y las marchas ante la violencia contra la mujer y el feminicidio, con el lema: “Ni una menos”.

Así también hemos vivido momentos de terrible violencia que afectaron a nuestra generación: los golpes de Estado, el accionar de los grupos subversivos, los actos terroristas, la respuesta violenta del Estado, las dictaduras, la guerra fría y el miedo a una tercera guerra mundial, el fundamentalismo religioso y los afanes independentistas radicales que causaron tantas muertes y sin duda las epidemias y pandemias: la ya mencionada del VIH/Sida, la del cólera en 1991, la de “gripe porcina” en 2008-9 y esta pandemia que nos tiene confinados, tratando de resguardarnos de un enemigo invisible, frente al cual, las consecuencias, para los que ya cargamos años encima y alguna enfermedad preexistente, como la diabetes, la hipertensión o problemas cardiacos, pueden ser de una enrome gravedad. Más aún si a ello le añadimos la obesidad, que es un mal producto de una inadecuada alimentación y el abandono de la salud, desde la juventud. Una juventud que sin duda no fue tan cuidadosa en el comer, pues aunque se suele decir que la comida de antes era más sana, seguramente habría que remontarse unas décadas antes de los 60 para ver tal virtud en la comida, pues si algo creció con nosotros – sobre todo a partir de los 80’s- fue la sociedad de consumo, los alimentos procesados y la comida chatarra (Además del cigarro y el alcohol) que no se compensó lo suficiente con el ejercicio del cuerpo. Que andar todo el día en la calle de vago, jugarse una pichanguita de fulbito, o darse un baño de playa, no era necesariamente hacer ejercicio (sobre todo si se mataba la buena intención fumando y bebiendo cerveza). De ahí surge la consabida frase: “después del fulbito, viene el fulvaso”.

Me detengo un momento para hablar del colegio, o los colegios en los que estuve: en Arequipa, en mi infancia, luego Ayacucho (lugar maravilloso del que guardo especial recuerdo y al que le estoy dedicando algunas líneas, en un texto que tengo pendiente terminar), lugares a los que llegue con mi familia por la profesión ya mencionada de mi padre. Y los cuatro o cinco en que estuve en Lima, aprendiendo una sola cosa que hasta hoy hago: cómo desvincularme de la formalidad y buscar mi propia forma de aprender las cosas.

Los años en el colegio fueron de permanente roce con la autoridad, de lucha contra una flojera innata y de un infructuoso afán por integrarme, teniendo tan diversos intereses como el arte, los deportes, las fiestas, las chicas, el cine, la playa y los campamentos. Con tanta actividad había muy poco tiempo para el estudio, y la verdad es que aprendí más fuera del colegio que dentro de él.

La universidad fue otra realidad, haber pasado por tres de ellas, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de Lima, donde obtuve el título de abogado, me dio una visión distinta de la realidad. Además pude conocer la Pontificia Universidad Católica del Perú por dentro, luego de las constantes visitas que hacía a quien hoy es mi esposa, compartiendo horas dentro de esa casa de estudios de primer orden.

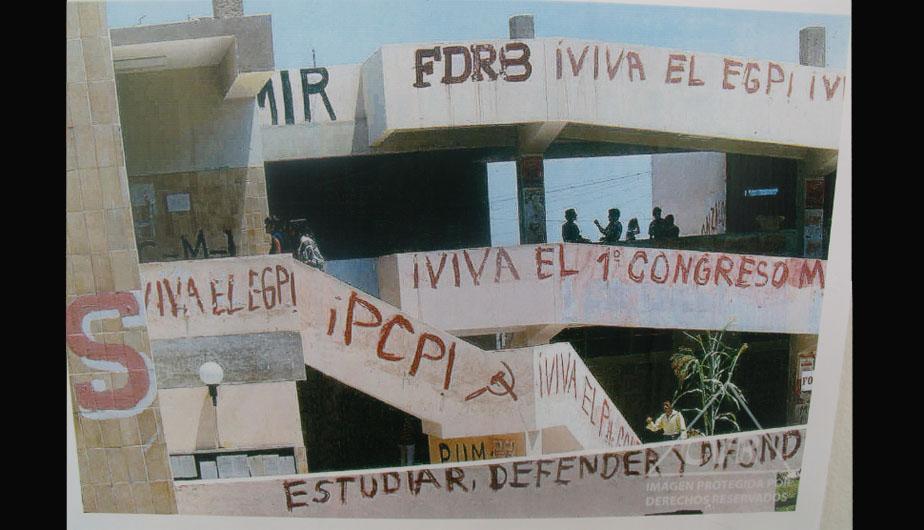

La universidad fue para nosotros el marco de otra complicada década: los 80, tan cargada de vitalidad humana, de conflictos sociales y de crisis social y económica. Alternábamos “trabajos de hambre” con los estudios. La inflación nos absorbía cada día más, pero a pesar aún podíamos tontear en sus campus, ir a un concierto, a un bar, a una fiesta o una discoteca. Eso, cuando no estábamos marchando para protestar contra el gobierno de turno, o soportando las arengas o intervenciones en los salones de la UNMSM, de los simpatizantes de Sendero Luminoso o el MRTA. O cuando no teníamos que recluirnos en los toques de queda o en los paros armados. Y cuando el terror empezó a tomar Lima y huimos de cada paquete o cada coche sospechosamente estacionado cerca de un banco o una entidad pública. Y aún así, teníamos que tomarnos tiempo para estudiar para los parciales, las prácticas o los finales. En verdad, en esos años la universidad, como decía aquella conocida canción del grupo Rio, era “cosa de locos”.

Hay muy buenas amistades que se han forjado en la universidad, y muy buenas historias también que ya contaré con mayor detenimiento luego. Basta con decir que en los 80 me movía entre varios mundos, algunos bastante disímiles, el de los chicos bien de la Universidad de Lima, en su mayoría ajenos a la realidad del país, el de la práctica del atletismo, en la selección de la universidad y la Liga de Barranco de Atletismo. Y en el otro lado, el mundo de los chicos menos acomodados o más bien pobres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudié Filosofía, Jóvenes aquellos que vivían con mayor intensidad la problemática socioeconómica y política del país, sufriendo la censura y persecución del gobierno militar en los 60 y 70, el impacto de la hiperinflación, los paquetazos, el terrorismo, los paros y las marchas en los 80, y más adelante, el 91, la toma de la universidad por el gobierno de Fujimori, uno de los más corruptos de la historia del Perú.

Es sintomático que todos los presidente vivos en la actualidad hayan sido condenados por delitos cometidos en su función (Morales Bermúdez y Fujimori) o se encuentren procesados por ello.

La docencia universitaria me llegó hace 20 años, cuando ya tenía 15 años en la docencia: en colegios (particulares y estatal), academias e institutos, una actividad que con el tiempo se fue volviendo más importante, pasando el ejercicio de la abogacía a un segundo plano.

En mi vida hubo momentos especiales frente al televisor: levantarme de madrugada en julio del año 1969 para ver dar el primer paso del hombre en la Luna, olimpiadas, mundiales de fútbol (sobre todo aquellos en los que participó Perú, en el 70, 78 y 82), musicales, programas de humor, inolvidables series en blanco y negro, grandes eventos y tragedias que incluso vimos en vivo y en directo, como la guerra del Golfo o el ataque a las Torres Gemelas, terribles escenarios de la insania humana.

Con el tiempo la ciencia y la tecnología fueron ocupando cada vez más nuestro tiempo y abriendo un universo de posibilidades. Un televisor, una radio, un tocadiscos, el toca casete, el walkman, el discman, la nube, y la revolución tecnológica que en los 80 dio entrada a la era de la información. En esta materia somos una generación dispar, pues están los que no se insertaron en el mundo digital (que llaman analfabetos digitales) y los migrantes digitales, que sí accedieron a la informática, algunos con bastante éxito, sobre todo en las redes sociales, pero no en todas, porque este asunto también es generacional. Como lo es también el mundo de los juegos virtuales o juegos de video, que nosotros vimos crecer. Recuerdo que a inicios de los 80 aparecieron los primeros lugares, con sus salas mixtas, donde aún había un billar, un pinball y la novedad de los arcades conteniendo juegos clásicos, como el Pac-Man, Space Invader, Donkey Kong o Frogger (el de la ranita). El primero al que acudimos estaba en el parque Kennedy, en Miraflores, entre el local de la heladería Donofrio y la calle Shell, al que precisamente llamábamos “El Pinball”.

Esa era una zona muy concurrida por entonces, desde que en los 70’s se puso de moda ira a la avenida Larco a pasear, para ver o ir de compras a la tiendas de ropa, las discotiendas (La Discoteca y Héctor Roca) y cruzarse con gente joven que acudía al bowling de la bajada Balta, a los cines, al billar, al pinball, al parque o al coliseo del Champagnat. Nosotros solíamos ir los fines de semana al cine: El Pacífico, Colina, o más adelante Romeo y Julieta, dos cines adyacentes. Eso cuando no estábamos yendo al Orrantia, el Alcázar, el San Antonio, el Premier o incluso al cine Barranco, que era hasta donde llegaba nuestro circuito (claro que siempre podíamos ira un poco más lejos o a lo que entonces se conocía como cine de barrio, nuestro más cercano: el cine Balta, y el de nuestras escapadas a ver películas de adultos: el cine Olaya, en Chorrillos).

En esos cines vimos películas comerciales, muy atrayentes para los jóvenes de la época, como “Star Wars” (las únicas tres que reconozco), “La Profecía”, “Saturday Night Fever”, “Grease”, (y en cines de barrio pudimos ver Tiburón, El Exorcista y algunas picarescas, en tiempos de censura), y además algunas comedias populares, bastante simplonas, pero acodes con la época: “Juntos son Dinamita” o “En humo se va”, que nos hicieron desternillar de risa. Además de conciertos y musicales rockeros como “Woodstock”, “Jesucristo Superstar”, “Tommy” o “Footlose”. Y luego del cine podíamos terminar en el “Tejadita” en Barranco, con esa hamburguesa tan solicitada; en “La Casita” en Shell, comiendo salchipapas o solo papas, con dos salsas como máximo; en el “Pozo de San Ramón”, al costado de la puerta del coliseo del Champagnat, con sus pequeñas pizzas cocinadas en horno eléctrico, lugar que fue el origen de la calle de las pizzas; comprando churros en Manolo; o en cualquier lugar donde pudiésemos comer algo al alcance de nuestros flácidos bolsillos, para no ir a la cama con el estómago vacío, pues salíamos tarde en la noche, después de acudir a la función de noche, con lo que nos liberábamos del gentío de la función de vermouth. Ya entonces no íbamos a la infantil matiné.

Precisamente Larco y el Ovalo de Miraflores fueron lugar obligado de reunión cuando en los 70’s Perú logró importantes triunfos en el fútbol. Sobre todo aquellas congregaciones, cuando se ganó la Copa América en 1975, y las clasificaciones y participaciones en los mundiales de 1978 y 1982.

Especial y muy diverso recuerdo guardo de cada uno de los mundiales. El de 1970, porque además de lograr triunfos importantes en dicha competición, el día de su inauguración, poco después del partido de inicio, se produjo el terremoto de 1970; el de 1978, porque permitió que nos juntemos un numeroso grupo de amigos del barrio que disfrutamos cada partido con una fuente de cebiche unas cervezas y unos cocteles, terminando todos juntos en la Avenida Larco a celebrar hasta la madrugada. Y en particular, el mundial de 1982, ya no el último, sino el penúltimo al que acudimos, que no me ilusionó por los triunfos, porque no tuvimos ninguno, sino porque pude estar presente en la clasificación a ese mundial, con mi padre, en tribuna sur del Estadio Nacional, viendo empatar a la selección con Uruguay, en 1981, con lo cual se logró el pase al mundial.

El 2017, quise repetir la experiencia con mi hijo y la pude lograr, cuando ambos acudimos a la misma tribuna sur y cerca al mismo lugar en que me abracé y lloré con mi padre por esa clasificación de 1981, que esta vez, en 2017, fue más gloriosa aún, porque se produjo después de 36 años de no haber pisado una cancha mundialista. Cabe añadir, como un logro personal, que tuve la satisfacción de ver a mi hija en uno de esos estadios del Mundial de Rusia 2018, donde jugó Perú con Francia, quien a la postre sería el campeón mundial.

Estos momentos y el viaje que hice con mi familia (mi esposa y mis dos hijos) entre julio y agosto del 2018 a Europa, están entre mis recuerdos más preciados y últimos, antes de la Pandemia de Covid-19, que ahora me tiene confinado escribiendo y reescribiendo este texto, que se ha vuelto muy personal, y que por ello mismo tiene la intención de ser un ligero y puntual repaso de algunos momentos de mis 60 años de vida, o un descanso para lo que me puede quedar de camino, que no espero que sea largo, pero sí fructífero y feliz.

Pero ésta no es solo una edad mía, es un cúmulo de experiencia que se tienen, se usan y se comparten con todos, Una vida compartida con todos los que la hicieron posible. Y lo que hicimos nos pertenece, pero también le pertenece a los que nacieron después, porque, cuando escucho o leo a un joven o una joven decir que nació tarde, porque no vivió una época anterior que considera valiosa, (como solía decir Gerardo Manuel), yo le digo que, por el contrario, ella o él tienen la posibilidad de vivir lo actual y todo lo anterior, si tienen la curiosidad y el interés de conocerlo y asimilar la experiencia.

Hay mucha gente que marcó nuestras vidas en estos 60 años: mis padres,, mi esposa, mis hermanos, mis hijos, mis suegros, mis familiares, amigos y compañeros de trabajo, y todos aquellos que, desde el ámbito laboral supieron guiarnos. Son tantos más, que sería largo mencionarlos.

Algún maestro que confió en mí y me motivó, algún estudiante que me hizo saber que lo mío tenía que ver con la docencia antes que con la abogacía. Ese profesor que me dijo que el derecho lo debía complementar con la filosofía, la historia y la economía si quería acercarme a la realidad.

La profesora de laboral que no me quería más en su clase y por ello me llevaron a pasar esas horas a la biblioteca, donde saqué más provecho al colegio ese cuarto año, devorando todos las novelas de Julio Verne, la desalmada de Geografía que decomisó mi cuaderno de poemas. El profe de Lenguaje que me dijo que mis poemas no parecían los de un joven (seguramente porque no hablaban de la primavera, sino de odios y fracasos) y por ello no fueron aceptados en los Juegos Florales, y la revancha que me di al año siguiente, cuando ya me habían echado del colegio por relajado, cuando un cuentito al que ya le he perdido de vista, ganó el concurso, pero presentado por alguien muy querido, a quien metí en problemas porque tuvo que ir de salón en salón explicando cómo había elaborado el cuento. (Hasta hoy se me pone esa mueca de gusto recordando este asunto tan bizarro).

En este largo camino de exploración literaria que empezó en mi adolescencia, también tuve la influencia de muchos poetas y narradores que abrieron las puertas de mi otra vocación: la escritura, a la que en esta segunda parte de mi vida le estoy dedicando el tiempo que no le prodigué años atrás.

En particular quiero rendir tributo a quienes me llevaron a caminar por las sendas del arte y el mundo intelectual. Y a tres amigos en particular, con los que compartí la experiencia de incursionar en el teatro y la dramaturgia. Una pasión dormida que pronto debo despertar.

De muchas cosas seguro me olvido, y alguna de ellas probablemente sean más importantes para ustedes, viejos sesentones, de lo que fueron para mí. Más si algo nos une en este recorrido, es que la nuestra fue una época muy cargada de acontecimientos realmente trascendentes, y sin embargo simple y feliz. Este texto ha sido un recuento, a vuelo de pájaro, de lo vivido, que no cubre todo ni agota el deseo de seguir narrando una vida que agradezco haber consumido.

No sabemos cuánto más estaremos pisando estas tierras, pero con seguridad no serán otros 60. Tal vez unos cuantos que espero disfrutar con intensidad, haciendo lo que más me gusta: vivir.

Yo, en particular, como dice la canción de Bob Seger, “sigo corriendo contra el viento”, con menos ímpetu, pero con suficiente intensidad.

Y esto último va para mis amigos que cumplen sus seis décadas este año. Siéntanse felices de haber vivido una gran época, una época irrepetible, de vivir lo que se viene, que es absolutamente impredecible y por dejar su huella en todo este maravilloso tiempo. Y si aún no lo han hecho, queda aún tiempo para hacerlo: en casa con los hijos o con los nietos; en el trabajo o en el dorado retiro; en la escuela, en el instituto o en la universidad, si son docentes; en la hoja en blanco (física o virtual) si son periodistas o escriben; y en cualquier lugar y ocasión en que se necesita su experiencia, su conocimiento y el saberse parte de una gran generación. De nosotros depende que se mantenga y se potencie todo ese legado, dejando de lado lo peor y rescatando lo bueno que nos dejó nuestra era.

Y a los que ya cumplieron 60 años antes, o a los que les queda aún unos años para llegar a esta edad mágica, que sepan que todos los que vivimos con intensidad aquellos años rememorados, somos parte de una gran época, que de una manera u otra hemos ayudado a construir. Por eso valoren lo hecho, celebren su vida, pasada, presente y futura, y no esperen que otros lo hagan cuando ya no estén.

Feliz cumpleaños veteranos de mil luchas, y a seguir disfrutando del presente, que es la suma de todo lo vivido.

Lima, agosto del 2020

Carlos Rojas Sifuentes

PD: Un año después, la pandemia parece estar retrocediendo. Ya estamos con las dos vacunas, pero aún vivimos con las secuelas que nos dejó el Covid-19, que casi nos gana la batalla.

Aún estamos en los 60, y éste 2021 será el año en el que reescriba mi vida.